こんばんは (@tenhouginsama)です。

今回は、リアル脱出ゲームや謎解きイベントの「脱出成功率を上げるための中級者向け」をご紹介したいと思います。最近の謎解きでよくあるギミックを知って、脱出成功を目指しましょう!

※いずれも非常に限定的なテクニックです

※本記事を閲覧することで、謎解きのギミックを知ることになるため満足度低下の恐れがありますのでご注意下さい

コツをまとめた記事できました。

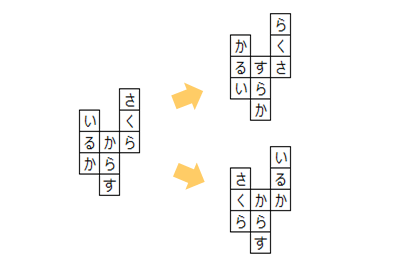

解答欄に逆順からいれる

小謎を解き終わり、いつもの解答用紙にいれ中謎を解くと「答えを逆にしろ」というニュアンスの指示がでることがあります。その際にあるのが、以下の2パターン。

- 答えを反対から入れる(A~CだったらC~Aの順で入れる)

- 上下逆に入れる

これらを行なうことで、指示が変更される場合があります。

解答欄の形については常に注目するようにしましょう。

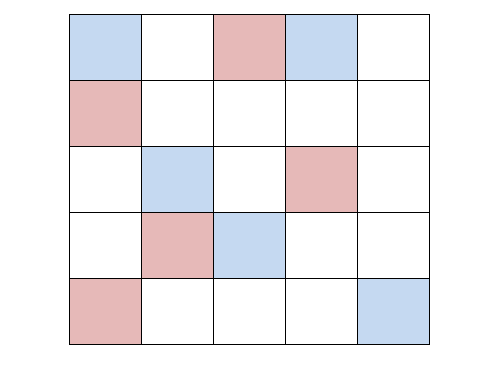

似た文字が多い場合はスケルトンパズルを行なう

スケルトンパズルとはこのような文字を埋めるパズルのことです。

出典:ニコリ

リアル脱出ゲームをはじめとする謎解きでは、序盤の小謎で登場することもありますがその時は上記のように難易度がそこまで高くありません。(誰でも解けるようにしているので)

これが中謎以降で出すようなケースでは、入れるキーワードだけ存在しマス目が見当たらないということもあり、複数の問題を組み合わせることもしばしばです。そういうケースの場合は、単語からスケルトンを想起できると詰まりにくくなりますので知っておくと良いでしょう。

「あい、いえ、こたえ、きのう、のうち…」などこのように複数の単語で似た文字(ここではひらがな)が使用されている場合はスケルトンパズルのキーである可能性が高いです。序盤の小謎や途中で登場した文字にこの傾向があった場合はスケルトンを疑いましょう。

材質・物から読む

謎解き公演でしばしば使用される特殊なアイテムとしてこれらがあります。

- ラムネート加工された紙

- 壁に貼られた紙

- 水に溶ける紙

- 厚みのある紙

- 透ける紙

- 鍵のかかった箱

それぞれに、テクニックがありますのでご紹介します。

- ラミネート加工された紙は公演中にハサミが手に入る場合カットします。

- 壁にはられた紙は破いても問題ない場合があります。

- 水に溶ける紙は非常に特徴的な手触りと見た目をしていますので、見かけた際には覚えておきましょう。薄く、繊維が見えます。(公演に水があることからメタ推理も可能)

- 厚みのある紙は中に何か仕込まれています。チェックしましょう。

- 透ける紙(何かと重ねると意味をなす)はほとんどのケースで2回以上使用しますので、使っていない場合は使うことを念頭において謎を解くと良いでしょう

- 二重底・隠れたところにメッセージ・小さい紙など、一目見て分かる以外のアイテムやヒントが隠されているケースがありますので注意しましょう。

ナンバーリンクを早く解くコツ

謎解き公演におけるナンバーリンクの出題頻度はそれほど多くありませんが、抑えておくと出た際にサクッと解くことができるようになります。

解説ブログはこちら:漢字の日|黒虎|note

解き直し

最近流行りなのが解き直しです。

解き直し問題とは、「一度解いた問題だが前提の要素(数)が変更となったために別の解法・解答が導ける問題のこと」を指します。重要なのは「要素(数)」が変わるということです。具体的には以下の通り。

- 条件が増えて(変わって)論理パズルの答えが変わる

- 要素数が増えて、変換表から拾う文字が変わる

- 矢印の向きが変わって拾う文字が変わる

これらは中謎~大謎によく発生するため、逆に言えば要素数が増えるアクションがあればそれに関連した大謎の答えということになります。なかなか公演中はそこに頭がまわらないとは思いますが、常に要素数が増える描写があれば「今までの問題に変化が発生しないか?」という視点を持つことが非常に大事となります。

例えば、「聖なる光(青)を読め」という小謎があったとして、後半で「聖なる光は実は赤だった」となれば、小謎の答えが代わり、さらに最初に埋めた解答用紙も変わるといったギミックができます。よくあるやつですね。

このギミックは制作者も力を入れて仕込むことが多いので(条件変えても問題ないように2パターン作成するのは難易度が高い)、是非突破して鼻を明かしてやりたいところですね。

さいごに

いかがだったでしょうか。初級編に比べ大分レベルアップしたかと思います。ネット上にはまず載っていないテクニックですので、いろんな公演に参加してみて使えるかどうか試してみてください!

では。